Sur le site Les Amis de Martinès de Pasqually

cette étude sur Les archives maçonniques de Jean-Baptiste Willermoz par Henry Joly

qui fut conservateur des manuscrits à la Bibliothèque municiple de Lyon et père d'Alice Joly.

Bien que datant de presque 80 ans, elle n'a pas pris une ride.

Longtemps, l'Orthodoxie a parlé à l'Occident en langages importés. Désormais, ce sont les langues maternelles occidentales qui "parlent orthodoxe". C'est un de ces parlers qu'on fera entendre ici, en souhaitant que ces paroles deviennent "verbe".Il faut verber, disait le Philosophe Inconnu. Pas d'équivoque ! Ces paroles sont miennes exclusivement, et n'engagent que moi : aucune Eglise, aucun organisme initiatique.

samedi 28 janvier 2012

vendredi 27 janvier 2012

Les saints latins du patriarcat othodoxe de Rome

Cette page du site "orthodoxengland" est une curiosité, que je livre comme telle à mes visiteurs.

Cela pour expliquer que mon propre catalogue franchit hardiment la barrière de 1054.

A Secular Europe, divorced from God, built on the failed thousand-year experiment of the fallen humanist ruins of Catholicism/Protestantism, in communion with the rest of modern secularism.

Les hiérarques orthodoxes orientaux ont manifesté, et continuent souvent de manifester, une regrettable incuriosité à l'égard des saints occidentaux du premier millénaire. Pourtant, avant le Grand Schisme de 1054, le corps de l'Eglise du Christ était demeuré unique. Mais on a projeté sur cette Eglise de Rome orthodoxe une ombre rétrospective. Pourtant, durant la grande crise arienne, elle est demeurée intrépide, résistant aux pressions et aux menaces des empereurs. On ne devrait pas oublier, par exemple, que c'est auprès d'elle que saint Athanase est venu se réfugier. Et surtout que la proclamation dogmatique de Chalcédoine sur les deux natures du Christ unies en son unique hypostase sans confusion ni séparation est issue du "tome de Léon", c'est-à-dire le traité que saint Léon le Grand fit parvenir au concile. Oui, Rome a longtemps été le refuge de la foi orthodoxe.

Il y a eu en Occident pléthore de saints à l'égal de l'Orient, mais négligés, oubliés par l'orthodoxie patentée. A la seule exception du saint archevêque Jean (Maximovitch) de Shanghaï et de San Francisco (dans le texte auquel je renvoie : saint John the Wondermaker, saint Jean le Thaumaturge), qui était dans des sentiments tout différents. Mais il ne vécut pas assez longtemps pour redresser la tendance.

D'où l'intérêt de cette entreprise anglaise : Our task here then is to present a catalogue of Latin Orthodox saints, from North-West Africa to the Canary Islands, from Ireland to the Hebrides, from Scandinavia to Poland, from Czechia to Hungary, from Dalmatia to Istria, from Sicily to Malta and all the lands inbetween, including all the lands which then did not exist and were known by different names from those today. Pourquoi "latins" ? Parce qu'entre ces hommes et femmes de tant d'horizons divers, la langue de communication comme aussi de célébration liturgique était le latin.

Si judicieuse que soit cette entreprise, elle a ses défauts. Le principal est de choisir comme limite temporelle la date de 1054 bien que l'auteur du texte souligne son cacactère arbitraire. Or le schisme, quoi que pensent les extrémistes, n'entraîne pas fatalement l'hérésie. Ainsi, pour parler clair, le fait d'adhérer au filioquisme, qui est indubitablement une erreur ecclésiologique et même théologique, ne fait nullement obstacle à la sainteté personnelle. C'est là une opinion personnelle que beaucoup ne partagent pas, mais qui est pour moi une certitude. L'amour et la défense de la vérité ne doivent pas stériliser la charité, ce don suprême de la grâce divine qui s'exerce envers tous sans acception de personne, comme il est dit dans l'Ecriture.

Cela pour expliquer que mon propre catalogue franchit hardiment la barrière de 1054.

Ce texte est intéressant aussi bien qu'utopique par sa proposition de substituer à l'actuelle constitution de l'Europe une autre fondée sur la communions des saints. En voici la conclusion, à laquelle tout le monde n'adhérera pas mais qui mérite attention :

The choice before us is now clear:

A Secular Europe, divorced from God, built on the failed thousand-year experiment of the fallen humanist ruins of Catholicism/Protestantism, in communion with the rest of modern secularism.

An Orthodox Europe, partaking of the Holy Trinity, renewed on the holy two-thousand year reality of the risen spiritual heritage of the Saints of Latin Orthodoxy, in communion with the rest of the Orthodox Church.

We long ago made our choice and pray that others will follow us.

A propos du Régime écossais rectifié : une citation apocryphe

Au sujet du Régime écossais rectifié, on voit se répandre une affirmation censée provenir des Actes du convent de Wilhelmsbad. On l’entend dans des discours, on la lit dans des études, on la voit même sur des sites de loges ou même sur des convocations. Cette phrase, la voici : “La vraie tendance du Régime Rectifié est et doit rester une ardente aspiration à l’établissement de la cité des hommes spiritualistes, pratiquant la morale du Christianisme primitif, dégagée de tout dogmatisme et de toute liaison avec une Eglise quelle qu’elle soit.” Quelquefois même, on l'attribue à Willermoz lui-même.

D’emblée, elle m’a paru suspecte. Pour peu qu’on fréquente avec quelque assiduité les écrits du XVIIIe siècle, publics ou privés, il est clair qu’aucune plume de l’époque ne peut l’avoir tracée : la phraséologie, les idées, sont à l’évidence du XIXe finissant ou du XXe siècle commençant. Quant au fond, vu les sentiments profondément chrétiens du catholique Jean-Baptiste Willermoz et du luthérien Ferdinand de Brunswick, qu’ils eussent pu approuver pareille déclaration était pour moi d’une totale invraisemblance. Charles de Hesse, peut-être ; mais eux, sûrement pas.

Toutefois, puisqu’une date était mentionnée : le 16 juillet 1782, autant y aller voir. Il se trouve que j’ai à ma disposition l’intégralité des Actes du convent, minutes (procès-verbaux) et pièces annexes. La vérification fut donc aisée, quoiqu’un peu longue. Résultat : rien au 16 juillet, où se tint la séance d’ouverture, rien non plus dans les séances suivantes jusqu’au terme officiel du convent, le 29 septembre, ni jusqu’à son terme réel le 1er septembre.

Passons rapidement en revue la teneur des séances. Du 16 juillet au 23 juillet : examen des pouvoirs et « ordonnance des travaux ». Du 18 juillet au 24 juillet : lecture des résumés des (nombreuses : 30) réponses à la circulaire du Magnus Superior Ordinis, le duc Ferdinand de Brunswick. Début des discussions sur la filiation templière. Du 25 juillet au 26 juillet : suite des discussions sur la base d’une motion de Willermoz. Le 29 juillet : lecture et approbation du mémoire de Virieu sur la bienfaisance ; lecture par Willermoz de son « préavis ». Du 30 juillet au 2 août : poursuite des discussions sur la filiation templière ; lecture des résumés de différents membres ; votes. Le 3 août : constitution d’un « comité de la législation » et d’un « comité des rituels des grades ». Du 14 août au 29 août : présentation des travaux des comités et votes ; le 15 août : adoption de la règle maçonnique ; 16 août : lecture et approbation du catéchisme et de l’instruction morale du grade d’apprenti ; 17 août : confirmation de Ferdinand de Brunswick en sa qualité de Grand Maître des Loges et des Loges écossaises réunies et de Grand Supérieur de l’Ordre ; 19 août : suite de la lecture du nouveau Code ; 21 août : début de la discussion sur l’existence d’un grade de Maître écossais ; discussion et vote sur le maintien du Noviciat ; 22 août : vote sur le grade de Maître écossais ; lecture et adoption du rituel de compagnon ; 23 août et 24 août : discussion et vote sur le nombre maximum de membres d’une loge ; suite de la lecture du Code des loges ; 25 août : suite de cette lecture ; lecture et approbation du rituel de maître ; lecture de la règle en latin des Chevaliers de l’Ordre ; 26 août : décision d’ajouter des prières au début des travaux de loge et de banquet ; lecture du catéchisme du grade de maître ; adoption définitive des rituels des rituels des trois premier grades ; vote sur la dénomination des chevaliers : Chevaliers Bienfaisants (les provinces françaises continuent de pouvoir ajouter : de la Cité Sainte) ; début des discussions sur la matricule (i.e. dénomination, répartition et numérotation des provinces). 27 août : suite de ces discussions ; discussion sur les titulatures. 28 août : remise solennelle à Ferdinand de Brunswick de l’acte lui conférant la dignité de Grand Maître Général ; suite des discussions sur la matricule ; examen, discussion et approbation de l’ « esquisse » du rituel de Maître écossais ; lecture de la planche à tracer de la loge d’apprenti tenue la veille pour la réception selon le nouveau rituel du prince Frédéric de Hesse-Hombourg ; examen d’une lettre de la Grande Loge Ecossaise de Berlin ; lecture de la première partie du rituel de noviciat. 29 août : organisation de la rédaction du Code ; lecture de la suite du rituel de noviciat, approbation dudit ; lecture de l’esquisse du rituel de Chevalier, approbation de ladite, Jean de Turckheim désigné pour sa rédaction finale. Clôture officielle du convent.

Prorogation du 30 août au 1er septembre : affaires diverses.

Comme on voit, le convent n’a pas chômé, malgré quoi il n’a pas pu achever l’examen de tous les points de son ordre du jour, par exemple le Code. La question du christianisme primitif ou transcendant, puisque c’est de cela qu’il s’agit, christianisme réputé non confessionnel, n’a pas été abordée ni même posée. De même, notons-le en passant que celle de la Profession.

Donc il est patent que cette citation est apocryphe, c’est un faux. D’où vient-elle ? Mon sentiment est que sa source est l’Helvétie car sa teneur cadre bien avec les sentiments des Helvètes. Mais c’est pure conjecture.

samedi 21 janvier 2012

Pierre le Vénérable et les Sarrazins

Pierre le Vénérable (1092/94 – Noël 1156), neuvième abbé de Cluny (1122-1156), fut un des plus grands abbés de ce prestigieux monastère qu’il réforma en profondeur. Il fut aussi un des grands hommes de son temps, par sa science comme par sa charité. Son amour de la vérité le conduisit à combattre les hérésies aussi bien que le judaïsme et l’islam, mais par la parole et par l’écrit, et non par la force des armes. Au contraire de son contemporain et ami saint Bernard, il n’approuvait pas les croisades.

Un trait remarquable révélera sa charité : quand Abélard, dénoncé par saint Bernard, fut condamné pour hérésie à être enfermé à vie dans un couvent, Pierre le Vénérable l'accueillit fraternellement à Cluny. Après sa mort, l’abbé conduisit secrètement son corps à l'abbaye du Paraclet dont Héloïse était l’abbesse, et, à la demande de cette dernière, il rédigea une absolution plénière des péchés en faveur d'Abélard.

Pour ce qui est de l’islam, il jugeait inconcevable de combattre cette religion sans la connaître, et il fit réaliser la toute première traduction du Coran en latin. Elle fut l’œuvre de quatre lettrés, dont un musulman… Elle servit, moyennant diverses adaptations, jusqu’au XVIIe siècle. Ensuite de quoi il composa un traité Contra sectam Sarracenorum (Contre la secte des Sarrazins).

En voici le début, dont le ton, comme on verra, tranche singulièrement avec celui que prennent d’habitude les polémistes :

« Au nom du Père et du Fils, Pierre, Français de nation, chrétien de religion, et, par ses fonctions, abbé de ceux que l'on appelle moines, aux Arabes fils d'Ismaël, observant la loi de celui qu'on nomme Mahomet. Il semble étrange, il l'est peut-être en effet, qu'un homme éloigné de vous par de grandes distances, parlant un autre langage, ayant une profession, des mœurs, un genre de vie, tout différents des vôtres, écrive, du fond de l'Occident, à des hommes qui habitent les contrées de l'Orient, qu'il dirige ses attaques contre des gens qu'il n'a jamais vus et ne verra peut-être jamais, qu'il vous attaque, non par les armes comme le font souvent les chrétiens, mais par la parole, non par la force, mais par la raison, non par la haine, mais par l'amour, par un amour tel, cependant, qu'un chrétien peut l'éprouver envers des ennemis du Christ, tel que les apôtres l'éprouvaient autrefois pour les gentils qu'ils invitaient à embrasser la loi du Christ; tel enfin que Dieu lui-même le portait aux païens qui servaient la créature et non le Créateur, et qu'il détourna par ses apôtres du culte des idoles et des démons. Il les aima avant d'être aimé d'eux ; il les reconnut avant d'être reconnu par eux ; il les appela à lui quand ils le méprisaient encore ; il leur prodigua ses bienfaits quand ils ne lui faisaient que du mal ; il prit en pitié ceux qui périssaient ; par un pur effet de sa bonté, les arracha à leur perte éternelle. »

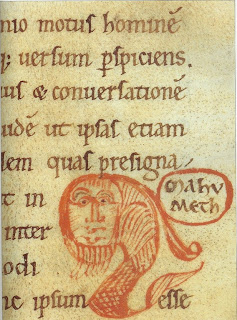

Ce traité était comme d’ordinaire enluminé. Voici une caricature de Mahomet (dont le nom figure à droite dans un ovale : mahumeth).

Caricature de Mahomet

Manuscrit de la traduction du Coran - XIIème siècle - Ms 1162, f° 11

Bibliothèque Nationale de France,

En mémoire de Louis XVI

Jamais roi de France ne mérita mieux que Louis XVI, hormis son ancêtre saint Louis, le titre traditionnel de Roi Très-Chrétien. En absolu contraste avec le matérialisme futile ou au contraire sanguinaire de son temps.

Pour commémorer le 219e anniversaire de sa mise à mort, on peut avantageusement lire ce recueil de documents où la foi et la charité du Roi martyrisé se révèlent d'une manière bouleversante.

édition présentée par Jean-Christian Petitfils

préface Jacques de Saint Victor

Ed. des Equateurs , Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)

(Parution : décembre 2009)

Voici réunis et présentés pour la première fois, dans leur ensemble, les testaments et manifestes rédigés de la main de Louis XVI. On découvrira dans ce recueil une pièce exceptionnelle : le fac-similé de la Déclaration du roi adressée à tous les Français à sa sortie de Paris, écrite avant son arrestation à Varennes dans la nuit du 21 au 22 juin 1791 (dont l'original a été retrouvé, aux États-Unis, en mai 2009, par un collectionneur français, Gérard Lhéritier). Ce document majeur constitue le testament politique de Louis XVI ; il est accompagné des feuilles retranchées (dues au comte de Provence, futur Louis XVIII).

Ce volume contient également le testament moral de Louis XVI rédigé à la prison du Temple et, en annexe, celui de Marie-Antoinette.

Dans son introduction, Jacques de Saint Victor raconte la fabuleuse épopée du manuscrit de la Déclaration du roi et, dans sa présentation, Jean-Christian Petitfils, montre que ces testaments et manifestes permettent de comprendre la vraie personnalité de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793.

Pour commémorer le 219e anniversaire de sa mise à mort, on peut avantageusement lire ce recueil de documents où la foi et la charité du Roi martyrisé se révèlent d'une manière bouleversante.

édition présentée par Jean-Christian Petitfils

préface Jacques de Saint Victor

Ed. des Equateurs , Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime)

(Parution : décembre 2009)

Voici réunis et présentés pour la première fois, dans leur ensemble, les testaments et manifestes rédigés de la main de Louis XVI. On découvrira dans ce recueil une pièce exceptionnelle : le fac-similé de la Déclaration du roi adressée à tous les Français à sa sortie de Paris, écrite avant son arrestation à Varennes dans la nuit du 21 au 22 juin 1791 (dont l'original a été retrouvé, aux États-Unis, en mai 2009, par un collectionneur français, Gérard Lhéritier). Ce document majeur constitue le testament politique de Louis XVI ; il est accompagné des feuilles retranchées (dues au comte de Provence, futur Louis XVIII).

Ce volume contient également le testament moral de Louis XVI rédigé à la prison du Temple et, en annexe, celui de Marie-Antoinette.

Dans son introduction, Jacques de Saint Victor raconte la fabuleuse épopée du manuscrit de la Déclaration du roi et, dans sa présentation, Jean-Christian Petitfils, montre que ces testaments et manifestes permettent de comprendre la vraie personnalité de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793.

vendredi 20 janvier 2012

Chevalerie & christianisme

Chevalerie & christianisme aux XIIe et XIIIe siècles

sous la direction de Martin Aurell et Catalina Gîrbea

Presses universitaires de Rennes , Rennes, collection Histoire

(Parution : décembre 2011)

20,90 € à la Procure

[Quatrième de couverture]

Chevalerie et christianisme

La chevalerie présente deux acceptions, l'une sociale et l'autre idéologique. D'une part, le groupe aristocratique des combattants à cheval, et d'autre part les valeurs qui lui imposent des comportements spécifiques. Devons-nous la mêler inextricablement au christianisme ? Les penseurs des XIIe et XIIIe siècles justifient la prépondérance sociale des chevaliers par le péché d'Adam et la rupture de l'harmonie originelle qu'il entraîne. Ils considèrent que les miles - « élu parmi mille », selon l'étymologie d'Isidore de Séville - ont pour vocation divine de défendre le faible et de faire régner la justice, instaurant par les armes la paix. Cette théologie politique marque l'évolution de l'adoubement, qui emprunte alors à l'onction royale et aux sacrements chrétiens bien des éléments de son rituel. En recevant l'épée, dûment bénie, et la collée, le nouveau chevalier intègre un ordre, tout comme le clerc est ordonné. La prédication lui rappelle les devoirs spécifiques de l'état qu'il vient d'adopter, en particulier de mitiger sa violence et d'exercer sa puissance avec droiture et modération. Elle l'encourage à partir en croisade pour défendre la Chrétienté.

Jusqu'aux années 1990, dans leurs analyses sur la chevalerie, les historiens ont repris la trame du discours normatif des clercs, que nous venons brièvement de présenter. Ils ont tenu pour vraisemblable l'influence extérieure de l'Église dans la mitigation de la violence nobiliaire, grâce à l'influence sur le code chevaleresque de la Paix de Dieu et plus largement du message évangélique. Depuis les vingt dernières années, d'autres spécialistes remettent en cause ce modèle, remarquant la nature idéale des discours des clercs médiévaux sur la chevalerie, qu'il conviendrait de déconstruire. Ils adoptent l'anthropologie culturelle pour méthode afin de conclure que, tout au long du Moyen Âge et de façon endogène, la société guerrière produit ses propres codes de conduite pour épargner les vies de ses membres dans les combats, pour augmenter son honneur et pour affirmer sa domination sur la paysannerie. Toute superficielle, la religiosité des chevaliers ne serait donc pour rien dans l'autocontrôle de leur violence. Le débat apparaît en toile de fond du présent ouvrage, où les meilleurs spécialistes de la question se penchent sur les rapports complexes et paradoxaux entre le christianisme et les guerriers nobiliaires. Ils analysent ainsi autant la piété chevaleresque que la part de l'Église dans la guerre menée par l'aristocratie au cours d'une période charnière, où les normes, mentalités et conduites connaissent de profonds bouleversements.

Je n'ai pas encore lu l'ouvrage que je présente ici, mais la matière est trop importante pour retarder le moment de le signaler.

Je formulerai mon avis en son temps. Toutefois si un de mes lecteurs me devance, j'en serai heureux !

sous la direction de Martin Aurell et Catalina Gîrbea

Presses universitaires de Rennes , Rennes, collection Histoire

(Parution : décembre 2011)

20,90 € à la Procure

[Quatrième de couverture]

Chevalerie et christianisme

La chevalerie présente deux acceptions, l'une sociale et l'autre idéologique. D'une part, le groupe aristocratique des combattants à cheval, et d'autre part les valeurs qui lui imposent des comportements spécifiques. Devons-nous la mêler inextricablement au christianisme ? Les penseurs des XIIe et XIIIe siècles justifient la prépondérance sociale des chevaliers par le péché d'Adam et la rupture de l'harmonie originelle qu'il entraîne. Ils considèrent que les miles - « élu parmi mille », selon l'étymologie d'Isidore de Séville - ont pour vocation divine de défendre le faible et de faire régner la justice, instaurant par les armes la paix. Cette théologie politique marque l'évolution de l'adoubement, qui emprunte alors à l'onction royale et aux sacrements chrétiens bien des éléments de son rituel. En recevant l'épée, dûment bénie, et la collée, le nouveau chevalier intègre un ordre, tout comme le clerc est ordonné. La prédication lui rappelle les devoirs spécifiques de l'état qu'il vient d'adopter, en particulier de mitiger sa violence et d'exercer sa puissance avec droiture et modération. Elle l'encourage à partir en croisade pour défendre la Chrétienté.

Jusqu'aux années 1990, dans leurs analyses sur la chevalerie, les historiens ont repris la trame du discours normatif des clercs, que nous venons brièvement de présenter. Ils ont tenu pour vraisemblable l'influence extérieure de l'Église dans la mitigation de la violence nobiliaire, grâce à l'influence sur le code chevaleresque de la Paix de Dieu et plus largement du message évangélique. Depuis les vingt dernières années, d'autres spécialistes remettent en cause ce modèle, remarquant la nature idéale des discours des clercs médiévaux sur la chevalerie, qu'il conviendrait de déconstruire. Ils adoptent l'anthropologie culturelle pour méthode afin de conclure que, tout au long du Moyen Âge et de façon endogène, la société guerrière produit ses propres codes de conduite pour épargner les vies de ses membres dans les combats, pour augmenter son honneur et pour affirmer sa domination sur la paysannerie. Toute superficielle, la religiosité des chevaliers ne serait donc pour rien dans l'autocontrôle de leur violence. Le débat apparaît en toile de fond du présent ouvrage, où les meilleurs spécialistes de la question se penchent sur les rapports complexes et paradoxaux entre le christianisme et les guerriers nobiliaires. Ils analysent ainsi autant la piété chevaleresque que la part de l'Église dans la guerre menée par l'aristocratie au cours d'une période charnière, où les normes, mentalités et conduites connaissent de profonds bouleversements.

Je n'ai pas encore lu l'ouvrage que je présente ici, mais la matière est trop importante pour retarder le moment de le signaler.

Je formulerai mon avis en son temps. Toutefois si un de mes lecteurs me devance, j'en serai heureux !

Libellés :

adoubement,

chevalerie,

christianisme,

chute d'Adam,

épée

mercredi 11 janvier 2012

L'enfer vu par le père Boulgakov

Boulgakov se dresse violemment contre toute théologie « pénitentiaire », « terroriste », que présente le plus souvent l’eschatologie des manuels dogmatiques. Après la mort, pendant des éons, l’homme passe par une purification. L’enfer n’est pas éternel, il est un état de purification progressive où l’on séjourne temporairement. Les non-chrétiens peuvent recevoir la lumière du Christ même après leur mort et c’est la signification de la « Descente aux enfers », l’Evangile éternel y était prêché et il y résonne toujours. L’éternité de l’enfer signifierait l’échec de Dieu ; or l’omniscience de sa Sagesse est une preuve du salut à venir. Le jugement dernier, la séparation entre la lumière et la ténèbre ne passera pas à travers les hommes mais à travers tout homme, en séparant le péché condamné du pécheur pardonné.

Paul Evdokimov, Le Christ dans la pensée russe, Paris, Editions du Cerf, coll. « Orthodoxie », 2011 (1ère édition 1970), pages 191-192.

Inscription à :

Articles (Atom)